In Daniel Spoerris Rezeptmappen-Bibliothek werden Innereien als zentrales Element des Verwandlungsprozesses von Nahrung künstlerisch präsentiert.

Von Carla Gehler

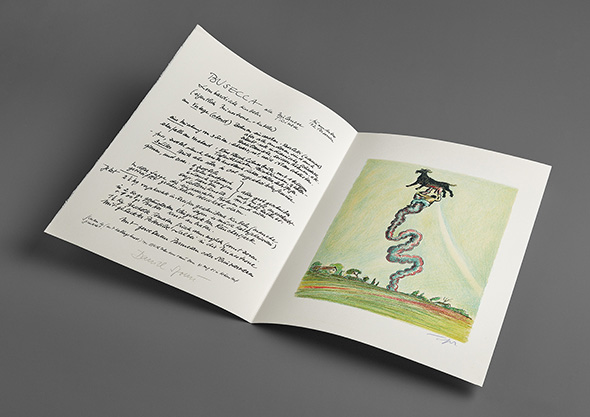

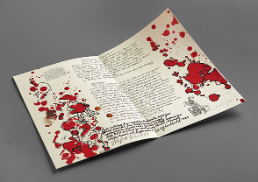

© Foto: NB, Simon Schmid

Die Faszination für Fleisch und Innereien zieht sich seit Beginn der 1960er-Jahre durch die kulinarischen Entdeckungen von Daniel Spoerri. Damals kaufte er in einer Triperie in Paris seine ersten Stierhoden in der Annahme, es handle sich um «weisse Nieren». Später lernte er in Griechenland eine Eingeweidesuppe des Osterlamms (Maïriza) kennen, die nach der strengen Fastenzeit gegessen wird und aus der Bretagne kennt er den Brauch des weihnachtlichen Blutwurstessens. In der pseudowissenschaftlichen «Dissertation sur le ou la Keftédès» (verfasst zwischen Dezember 1966 und Januar 1967 auf der Insel Simi, Griechenland) setzt er sich in literarischer Form mit der Aufwertung von Fleischresten durch die Verarbeitung zu Fleischbällchen auseinander.

Viszerale Rezepte

© Foto: NB, Simon Schmid

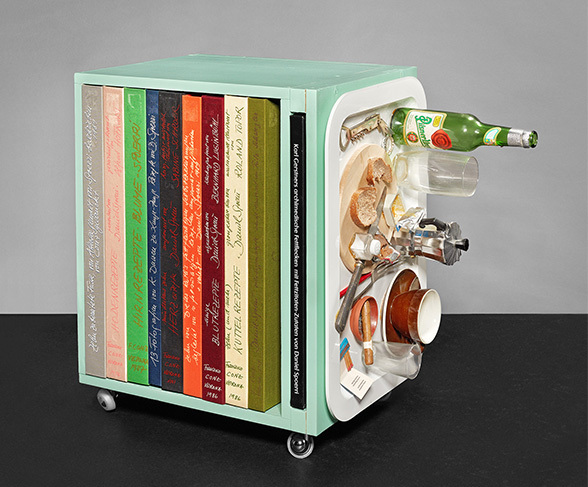

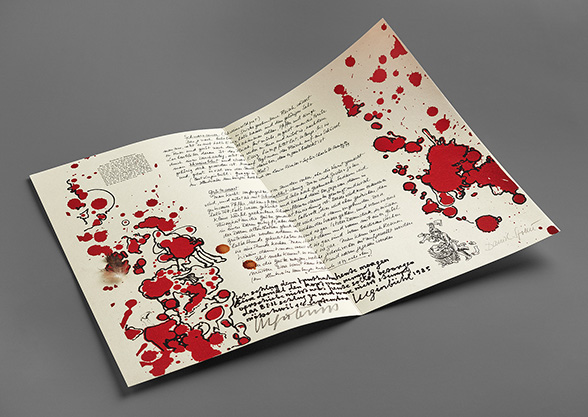

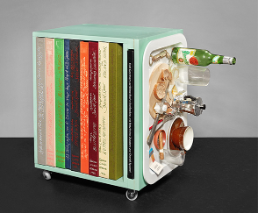

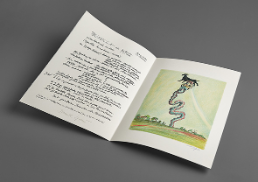

In der zwischen 1984–1990 bei Francesco Conz in Verona erschienenen «Rezeptmappen-Bibliothek» werden Zubereitungsarten von Innereien anhand verschiedener Text-Bild-Kombinationen vorgestellt. Spoerri sammelte und verfasste die Rezepte, die befreundeten Künstlerinnen und Künstler Fritz Schwegler, Roland Topor, Bernhard Luginbühl, Katharina Duwen, Alfred Hofkunst, Bernhard Johannes Blume, Sabine Schroer, Christian L. Attersee, Dieter Roth und Karl Gerstner illustrierten diese. Es handelt sich bei dem Werk jedoch nicht um eine herkömmliche Kochbuch-Reihe, die nach bekannten Kriterien wie Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts geordnet ist. Die Ordnung der Rezepte erfolgt vielmehr nach Organen und Körperteilen, denn es ging Spoerri darum, Tiere als Ganzes, mit all ihren Organen, zu kredenzen. Nach dem ersten Band, in dem er noch seine liebsten Suppenrezepte niederschrieb, folgten also Rezepte zu Kutteln, Blut, Lunge und Zunge, Hoden, Hirn, Füssen und Fett.

Daniel Spoerri sammelt selbst leidenschaftlich Kochbücher. Sein Interesse gilt dabei aber nicht allein den Zubereitungsarten, sondern besonders auch kulturhistorischen Entwicklungen. Ihn beschäftigt, dass das Essen eines ganzen Tieres unter soziokulturellen Aspekten eine besondere Bedeutung haben kann. So spielen Innereien häufig eine wichtige Rolle bei rituellen Handlungen und Zeremonien. Der Verzehr von Hirn verspricht in vielen Kulturen eine mentale und körperliche Stärkung und Hoden gelten als vermeintliches Aphrodisiakum. Im europäischen Kulturkreis wiederum wurden ab Beginn des 20. Jahrhunderts gewisse Körperteile, häufig aus hygienischen Gründen, als ungeniessbar bewertet. Mit einer zunehmenden Wertschätzung gegenüber Tieren ändert sich der Trend wieder dahin, das ganze Tier, Nose-to-Tail, zu verwerten.

Verdauungskreislauf - Lebenskreislauf

© Foto: NB, Simon Schmid

Für Spoerri ist eine Beschäftigung mit dem Thema Essen eine Auseinandersetzung mit dem Leben, da Essen ein Grundbedürfnis des Menschen ist, denn «unsere zwei wichtigsten Triebe sind doch die Selbsterhaltung und die Fortpflanzung, […]». Werden nun Innereien zu Speisen verwertet, also Magen und Därme zu Kutteln und Würsten verarbeitet, dann werden diejenigen Organe verzehrt, die selbst die Grundlage der Verdauung von Nahrungsmitteln sind. Dieser Kreislauf wird auch im Film «Resurrection» (1969, von Daniel Spoerri ausgedacht und von Tony Morgan gedreht) thematisiert und in umgekehrter Folge vorgeführt. Der Film beginnt mit einem Bild menschlicher Fäkalien, dem Endprodukt der Verdauung, und zeigt dann in Rückwärtstechnik den Weg zurück in den Darm, zum Steak auf dem Teller, zum rohen Stück Fleisch in der Metzgerei bis zur wiederauferstandenen Kuh auf der Weide.

Am Ende wird auch das gute Stück Fleisch auf gleichem Weg verdaut, wie Kutteln, die selbst Teil des Verdauungstraktes sind. In der Rezeptmappen-Bibliothek stellt Daniel Spoerri Innereien, die von vielen Konsumentinnen und Konsumenten als minderwertig gegenüber dem «reinen» Muskelfleisch gelten, ins Zentrum und regt zum Nachdenken über den Wert von Fleisch an.

Daniel Spoerri, geboren 1930 in Galati, Rumänien, verstorben 2024 in Wien. Nach einer tänzerischen Ausbildung ab 1949 und Betätigungen als Tänzer, Choreograph, Regisseur und Herausgeber beginnt der Autodidakt ab 1960 eine Karriere als bildender Künstler. 1960 ist er Gründungsmitglied der Künstlergruppe Les Nouveaux Réalistes und wird international bekannt mit seinen Tableaux-pièges (Fallenbildern). In den 1960er-Jahren etabliert sich Spoerri als Kochkünstler und wird zum Begründer der Eat Art.

Literatur und Quellen

- Daniel Spoerri: Rezeptmappen-Bibliothek, hg. von Francesco Conz, 1 Kasten auf Rollen und 10 Rezeptmappen, Verona/Uebersdorf 1984–1990

- Daniel Spoerri: Dissertation sur le ou la Keftédès, in: Daniel Spoerri (Hg.), Le Petit Colosse de Simi, Il piccolo colosso di Simi, Der kleine Koloss von Simi, No. 3, The Nothing Else Review, réd. en chef et garçon de courses: Daniel Spoerri, Selbstverlag [Auslieferung Galerie Bruno Bischofberger], Simi 1967

- Daniel Spoerri: J’aime les kéftèdes, Paris: Forcalquier, Edition Robert Morel 1970

- Daniel Spoerri: Gastronomisches Tagebuch. Itinerarium für zwei Personen auf einer ägäischen Insel nebst einer Abhandlung über den oder die Keftedes, Neuwied/Berlin: Luchterhand Verlag 1970

- Leda Cempellin: Eat Art: beyond food, in: dies.: The Ideas, Identitiy and Art of Daniel Spoerri. Contingencies and Encounters of an ‘Artist Animator’, Wilmington Delaware: Vernon Press 2017, S. 111–140

- Cecilia Novero: Daniel Spoerri’s Gastronoptikum, in: dies.: Antidiets of the Avant-Garde. From Futurist Cooking to Eat Art, London: University of Minnesota Press 2010, S. 145–208

- Utz Jeggle: Runterschlucken. Ekel und Kultur (1997), in: Kikuko Kashiwagi-Wetzel, Anne-Rose Meyer (Hg.): Theorien des Essens, Berlin: Suhrkamp 2017, S. 396–412

Letzte Änderung 10.05.2021

Kontakt

Schweizerische Nationalbibliothek

Graphische Sammlung

Hallwylstrasse 15

3003

Bern

Schweiz

Telefon

+41 58 462 89 71