Lorsque les libéraux, les démocrates et la gauche édifient la Suisse moderne en lui insufflant leurs valeurs, très peu d’entre eux se formalisent de l’exclusion des femmes. Ce n’est que lorsque ces dernières se mobilisent et revendiquent l’égalité des droits que le changement social toujours en cours aujourd’hui est amorcé.

Lorsqu’en 1971 les hommes votent en faveur de l’octroi aux femmes du droit de vote et d’éligibilité, ils satisfont une vieille revendication. Dans la Suisse moderne, cette revendication avait d’abord été portée par quelques figures, puis par un nombre de personnes de plus en plus grand, mais la réforme exigée avait toujours été renvoyée aux calendes grecques.

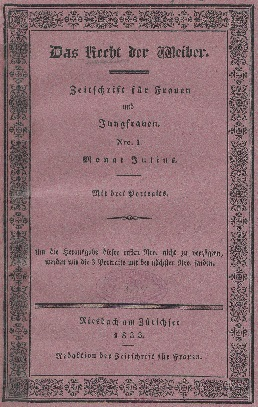

En 1833, dans sa publication « Das Recht der Weiber » (Le droit des femmes), le radical zurichois Johann Jakob Leuthy est l’un des premiers à poser les questions suivantes : « L’être humain a-t-il le droit d’être libre ? Les femmes sont-elles aussi des êtres humains ? Ont-elles à ce titre le même droit à la liberté ? » et à y répondre par un oui catégorique. Il n’est pas loin d’être le seul de cet avis.

Un État fédéral fragile

Avec la création de l’État fédéral en 1848, les hommes suisses sont avec les Français les premiers en Europe à se donner le droit de vote et d’éligibilité. Leurs fils participent au mouvement démocratique des années 1860 qui lutte pour les « droits populaires », sans permettre aux femmes de se joindre à eux. Au XIXe siècle, ces dernières cherchent d’ailleurs en priorité à s’affranchir de la tutelle à laquelle elles sont soumises vis-à-vis de leur mari et à mettre un terme aux discriminations qu’elles subissent en matière de succession et d’éducation. Pendant longtemps, personne ne les écoute.

Il y a pourtant à cette époque des femmes qui se battent pour l’égalité politique. La Genevoise Marie Goegg-Pouchoulin, par exemple, qui, après avoir créé en 1869 l’Association internationale des femmes, fonde à Berne en 1872, avec Julie von May, son pendant national, l’Association pour la défense des droits de la femme. Ce furent les premières organisations féministes à voir le jour en Suisse. En 1873 déjà, l’association nationale exige « l’entière égalité de la femme devant la loi et dans la société ». Les femmes commencent peu à peu à se mobiliser et à créer des associations : l’Union suisse des ouvrières en 1890, l’Alliance de sociétés féminines suisses (aujourd’hui Alliance F) en 1900, et l’Association suisse pour le suffrage féminin (ASSF, aujourd’hui Association suisse pour les droits de la femme) en 1909.

Les juges fédéraux laissent passer leur chance

En 1887, le Tribunal fédéral manque une occasion d’accorder la citoyenneté aux femmes, suite à un recours déposé par la Zurichoise Emilie Kempin-Spyri, première Suissesse à avoir fait des études de droit. Étant dans l’impossibilité d’exercer la profession d’avocate parce qu’elle ne possède pas les droits civiques, elle revendique alors ces derniers, en se fondant sur l’art. 4 de la Constitution fédérale, qui dispose : « Tous les Suisses sont égaux devant la loi ». Elle argumente que le terme « Suisse » désigne ici aussi les « Suissesses ». Les juges fédéraux se refusent à interpréter le texte en faveur des femmes arguant que cela irait à l’encontre de « la conception juridique qui prévaut encore incontestablement ». Le tribunal aurait alors eu le pouvoir de rompre avec cette tradition patriarcale et de faire respecter le principe d’égalité.

Grève générale et patriarches rouges

Le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes était la deuxième des neuf revendications formulées par le comité d’Olten dans son appel à la grève en 1918. Rosa Bloch-Bollag en était la seule membre féminine, et les « patriarches rouges » lui ont longtemps mené la vie dure.

En 1928, les femmes font une nouvelle tentative visant à introduire le suffrage féminin : lors de la première exposition suisse pour le travail féminin (SAFFA), elles manifestent avec un escargot géant pour dénoncer la lenteur des autorités. Elles déposent une pétition signée par un quart de million de femmes et d’hommes, qui disparaîtra dans les tiroirs de l’administration.

Parlements, gouvernements et militaires

Au fil des années, plusieurs interventions parlementaires en faveur de la cause féminine ont été déposées, sans succès : les motions des conseillers nationaux Herman Greulich (PS, ZH) et Emil Göttisheim (radical, BS) en décembre 1918 ainsi que les interventions de Hans Oprecht (PS, ZH) en 1944 et de Peter von Roten (conservateur, VS) en 1949. Et pendant la guerre froide, les hommes suisses, tous nés soldats, surent défendre leur citadelle contre les envahisseuses : en 1959, ils rejetèrent le suffrage féminin à une majorité des deux tiers.

Un tournant décisif

Le tournant socioculturel de « 1968 » a également touché la Suisse ; il s’est manifesté par exemple dans les régions catholiques du pays par l’élan progressiste initié par le Concile Vatican II. L’image traditionnelle de « l’homme fort » qui « protège » la femme laisse progressivement la place à l’idéal du « partenaire ». Lorsque des militantes féministes organisent une « Marche vers Berne » en mars 1969, ces « hommes nouveaux » se joignent à elles. La nette approbation du suffrage féminin dans les urnes en 1971 ne fut « que » la conséquence de ce changement profond – qui était toutefois loin d'être terminé, comme les 50 années suivantes allaient le montrer.

Bibliographie et sources

- Caroline Arni, Republikanismus und Männlichkeit in der Schweiz, in: Der Kampf um gleiche Rechte, hrsg. vom Schweizerischen Verband für Frauenrechte = Le combat pour les droits égaux, éd. par l'Association suisse pour les droits de la femme (adf-svf), Basel: Schwabe 2009, S. 20-31.

- Annette Frei, Rote Patriarchen : Arbeiterbewegung und Frauenemanzipation in der Schweiz um 1900, Zürich: Chronos 1987.

- Elisabeth Joris, Mündigkeit und Geschlecht: Die Liberalen und das «Recht der Weiber», in: Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat 1798-1848, Zürich: Chronos 1997, S. 75-90.

- Beatrix Mesmer, Ausgeklammert – eingeklammert. Frauen und Frauenorganisationen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts, Basel: Helbing & Lichtenhahn 1988.

- Beatrix Mesmer, Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht. Die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich: Chronos 2007.

- Das Recht der Weiber. Zeitschrift für Frauen und Jungfrauen, Riesbach am Zürichsee: J. J. Leuthi 1833 (online).

- Werner Seitz, Auf die Wartebank geschoben. Der Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit 1900, Zürich: Chronos 2020.

- Brigitte Studer; Judith Wyttenbach, Frauenstimmrecht. Historische und rechtliche Entwicklungen 1848 – 1971, Baden: Hier und Jetzt 2021, ISBN 978-3-03919-540-4.

- Die Vorkämpferin. Offizielles Organ des Schweizer. Arbeiterinnenverbandes, verficht die Interessen der arbeitenden Frauen, Zürich: Conzett, 1906–1920.

Dernière modification 20.10.2021

Contact

Bibliothèque nationale suisse

SwissInfoDesk

Information au public

Hallwylstrasse 15

3003

Berne

Suisse

Téléphone

+41 58 462 89 35

Fax

+41 58 462 84 08